ワンポイントデザイン【ひょうたん】縁起物の瓢箪

瓢箪(ひょうたん)は、古くから日本人に親しまれてきた吉祥モチーフ。ころんとした独特のかたちは、どこか親しみがありながらも、古来より「福を呼ぶ象徴」とされてきました。たくさんの実をつけるその性質や、末広がりのシルエットに込められた意味が、贈り物や装飾のデザインに広く活かされています。

瓢箪のルーツと文化的な広がり

瓢箪はウリ科の植物で、世界各地で古くから実用的に使われてきた天然の容器です。日本では縄文時代から存在が確認され、水や酒、薬などを入れるための道具として用いられてきました。

ただの実用品としてだけでなく、丸みを帯びた優しい形や、空洞に響く音、軽さなどが神秘的に受けとめられ、次第に「縁起の良いもの」としての意味が加わっていきます。

日本の古典『日本書紀』には、瓢箪が災いから身を守る「身代わりのお守り」として登場する逸話も。さらに、豊臣秀吉が出世のしるしとして瓢箪を掲げ、「千成瓢箪(せんなりひょうたん)」として知られるようになったことも、縁起物としての地位を確かなものにしました。

なぜ瓢箪は縁起が良いの?

瓢箪が縁起物として重宝される理由には、いくつかの象徴的な意味が込められています。

- 無病息災:六つの瓢箪を並べた「六瓢(むびょう)」は、「無病」に通じる語呂合わせ。健やかさを願う贈り物としてぴったりです。

- 子孫繁栄・夫婦円満:瓢箪はつる性の植物で、たくさんの実をつけることから、「繁栄」「子宝」の象徴とされます。丸みを帯びたふたつの膨らみが、夫婦円満のかたちにも見立てられています。

- 末広がりの形:上が細く、下に向かってふくらむ形状は、「未来に向かって開けていく」イメージ。将来の繁栄をあらわす吉祥のかたちです。

- 三拍子揃う幸運:瓢箪が三つ並ぶと、「三瓢子(さんびょうし)=三拍子」。リズムよく幸運が舞い込む、調和と円満のしるしともされます。

瓢箪のデザインいろいろ

瓢箪には数の組み合わせや描き方により、さまざまな意味が加わります。

- 一つの瓢箪:単体でも「福を招く」縁起のよさ。末広がりで開運招福。

- 二つの瓢箪:夫婦和合、円満のかたち。

- 三つの瓢箪 :「三瓢子(三拍子)」でバランスよく幸運が整う。

- 六つの瓢箪 :「六瓢(無病)息災」の願いが込められた組み合わせ。

さらに、瓢箪そのものに吉祥文様を組み合わせることで、意味を深めたデザインにも。

- 瓢箪に松:長寿の願いを重ねる

- 瓢箪と桜:美しさ、花開く未来への願い

- 瓢箪と流水:災厄を流し去る清めの意味

- 瓢箪と蔓(つる):繁栄・繋がりの象徴

千成瓢箪と秀吉の出世物語

戦国時代、まだ名もなき一兵だった豊臣秀吉が、初陣で手柄を立てたとき、腰に下げていた瓢箪を味方の目印に使ったことが「千成瓢箪」の始まりとされています。

その後、勝利のたびに瓢箪をひとつずつ増やしていったことで、千成瓢箪は「成功の象徴」「出世の印」となり、彼のシンボルとなりました。いまでも出世運や勝負運を願う場面で、瓢箪が用いられるのは、この逸話によるところが大きいのです。

伝え継がれる、瓢箪のちから

瓢箪には、こんな言い伝えもあります。

「一生に一度、大きな災難を身代わりに受けてくれる」

この言葉は、古代の物語に由来していますが、現代でも「お守り」や「厄除け」として瓢箪が用いられる理由の一つとなっています。また、枕元に置くと悪い夢を見ないとも言われ、家内安全や安眠の願いを込めた贈り物としても好まれています。

ギフトとしての瓢箪デザイン

瓢箪のデザインは様々なギフトに活用できます:

- 結婚祝い – 夫婦円満の象徴として

- 開業・開店祝い – 商売繁盛を願って

- 長寿祝い – 無病息災を願って

- 出世祝い – 秀吉にあやかり立身出世を願って

- 新築祝い – 家内安全を願って

お勧めのアイテム

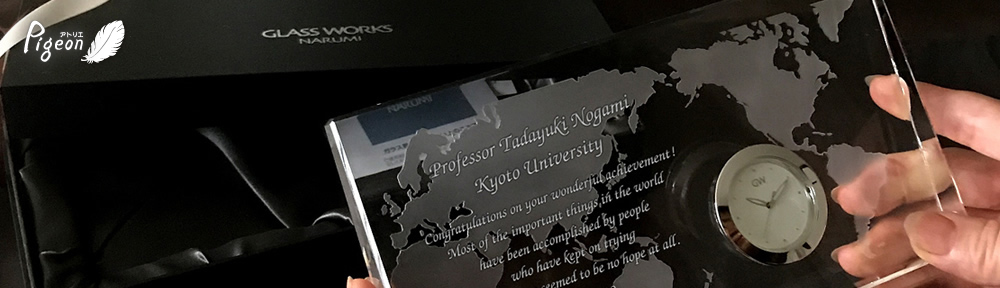

耐熱マグ、マウスパッド、ペーパーウェイト、ガラスの時計(レクタングル)

キーワード

ひょうたん、瓢箪、縁起物、無病息災、子孫繁栄、開運

彫刻ご依頼方法

デザインの記入欄がある商品注文ページでは記入欄に、記号やデザインイメージをご記載ください。記入欄のない商品については、通信欄などでご指定いただけます。

持ち込みのデザインでも彫刻可能です。